政策动态

1. 国家免疫规划专家咨询委员会委员调整

8月28日,国家疾控局卫生与免疫规划司发布《关于调整国家免疫规划专家咨询委员会委员的通知》(下称“通知”)。通知提到,根据当前传染病防控、疫苗管理等新形势新要求,结合机构改革、专家岗位变动、相关部门推荐意见等情况,国家疾控局、国家卫生健康委对专家咨询委员会委员进行了换届调整,并对章程进行了修订。

新一届专家咨询委员会由来自流行病学与卫生统计学、病原微生物学、临床医学、卫生政策与卫生经济学、疫苗学、免疫学、免疫预防实践等相关领域专家组成,任期仍3年。专家组人数由此前的27人扩增至30人。专家组成员名单也由国家疾控局一并公布。

https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100014/common/content/content_1961007702056800256.html

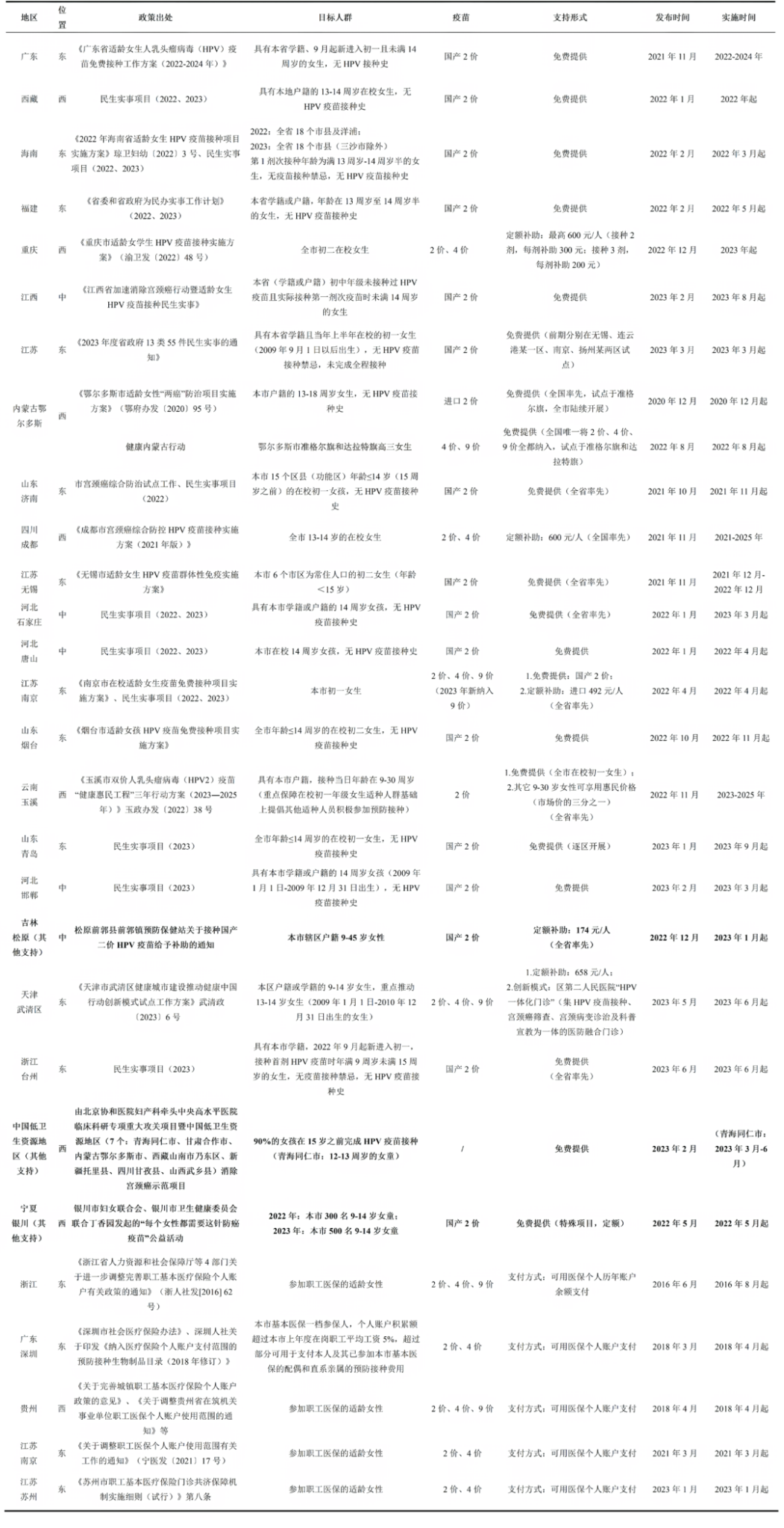

2. 国家卫健委:18省份为适龄女孩免费接种HPV疫苗,覆盖率达六成

国家卫健委日前公布,截至目前,广东、海南、福建等18个省份以及郑州、鄂尔多斯、石家庄等城市已将HPV疫苗接种纳入政府为民办实事项目,针对适龄女孩提供免费国产二价HPV疫苗接种服务,免费接种政策已覆盖全国约60%的适龄女孩。教育部门亦积极参与宣传动员,提高学校师生的疫苗接种意愿和免疫覆盖水平。目前,国家免疫规划信息系统已实现疾控机构和预防接种单位的全覆盖,为动态监测接种进展、优化政策制定提供了坚实数据支持。卫健委也将进一步推广适龄女孩HPV疫苗接种服务,加大科普宣传力度,鼓励有条件的地区持续开展HPV疫苗接种试点,不断提高HPV疫苗可及性。

https://www.nhc.gov.cn/wjw/jiany/202508/c4d0498c327d4b1298b567ec2371e1fb.shtml

研究进展

1. 山东省流感疫苗接种覆盖率趋势分析

本文发表于 Biomedical and Environmental Sciences,基于山东省免疫规划信息系统(IIS)2015–2024年数据,采用Joinpoint回归模型分析流感疫苗首针接种覆盖率的时间变化趋势及影响因素,为提升地方疫苗接种策略提供决策依据。

研究按性别、城乡、年龄组(0–3 岁、3–6 岁、6–18 岁、18–60 岁、>60 岁)和经济区域(高、中、低 GDP 地区)进行分层分析,以识别覆盖率变化的转折点及趋势特征。

研究显示,2015年至2024年,共接种首针流感疫苗23,470,116剂,流感疫苗年接种覆盖率从2016年的0.42%上升到2023年的4.84%,但仍显著低于上海等发达地区(仅为上海的50%)。现行流感疫苗接种政策主要向医务人员、60岁及以上老年人、慢性病患者、孕产妇、6岁以下儿童等重点人群倾斜,不同人群的接种覆盖率存在明显差异。分层分析显示:女性覆盖率高于男性,农村高于城市,2022年为共同转折点;3–6岁组接种率提升显著,超过0–3岁组,成为接种率最高的年龄段;60岁以上人群接种率虽有提升,但仍低于如北京市等提供老年人免费接种的地区。0–3岁组接种覆盖率于2018年由降转升,3–6岁组持续增长,6–18岁组2022年后出现回落,18–60岁组2020年起增长趋稳,>60岁组则在2017与2020年呈现双转折点,2015–2024年AAPC高达102.65%。高GDP地区覆盖率始终优于中、低GDP地区。2020年成为高、低GDP地区从快速增长向增速放缓的转折点;中GDP地区则在2022年进入平台期。

研究建议持续加强对学龄前儿童和老年人的推广力度,特别是在低经济地区加大公共卫生投入与免费政策支持;同时关注城乡与性别间的不平等,推进全人群、全生命周期的免疫策略,将季节性流感疫苗纳入常态预防体系,进一步提升全民健康水平。

https://www.besjournal.com/en/article/doi/10.3967/bes2025.063

2. 四价HPV疫苗上市后安全性监测:一项中国回顾性真实世界研究

本文发表于Expert Review of Vaccines,基于宁波区域卫生信息平台(NRHIP)数据,采用回顾性研究设计,评估中国女性接种四价HPV疫苗后6个月内自身免疫性疾病及不良妊娠结局的发生风险。研究纳入2018年1月至2021年3月期间至少接种一剂四价HPV疫苗的76,212名20-45岁女性(累计接种剂次195,593剂),首次接种平均年龄为33.87岁。

通过整合免疫接种登记、电子病历和母婴管理系统,对7种预定义自身免疫疾病(Graves病、桥本甲状腺炎、1型糖尿病、系统性红斑狼疮、多发性硬化、视神经炎、葡萄膜炎)进行了接种后6个月内的主动监测;并追踪孕前30天或孕期接种女性的不良妊娠结局(包括婴儿出生3个月内被诊断为死产与23类重大先天畸形),平均随访时间为0.71年。

结果显示,研究期间共确诊113例新发自身免疫疾病,其中Graves病 24例(发病率 44.21/10万人年,95%CI: 29.63–65.96);桥本甲状腺炎 71例(130.84/10万人年,95%CI: 103.69–165.11);视神经炎1例(1.84/10万人年,95%CI: 0.26–13.07);葡萄膜炎17例(31.31/10万人年,95%CI: 19.47–50.37)。研究中接种四价HPV疫苗的女性群体预定义自身免疫性疾病的发生率低于既往中国一般人群流行病学研究结果。此外,168名孕期或孕前接种者中,未观察到死产病例,仅5例婴儿确诊为先天性心脏病,且未提示与疫苗接种存在明确因果关联。

该研究首次在中国开展主动上市后安全性监测,未发现4vHPV疫苗接种与7类自身免疫疾病、死产及重大先天畸形的显著关联。结果支持4vHPV疫苗在中国女性人群中具有的良好收益风险比,为优化接种策略和建立公众信任提供了重要的真实世界证据。

https://doi.org/10.1080/14760584.2025.2550972

3. 带状疱疹疫苗的真实世界安全性:基于疫苗不良事件报告系统(2006年5月–2024年12月)的药物警戒研究

本文发表于Vaccine,基于2006年5月至2024年12月期间美国疫苗不良事件报告系统(VAERS)中与带状疱疹疫苗相关的11万余份报告,旨在比较真实世界中重组带状疱疹疫苗(RZV)与减毒活疫苗(ZVL)的安全性差异。研究按接种类型将报告分为RZV单独接种、ZVL单独接种及联合接种三类,重点评估了过敏反应、吉兰–巴雷综合征(GBS)和晕厥三类特别关注的不良事件。

结果显示,在单一疫苗接种的个例安全报告(ICSRs)(占总数>90%)中,ZVL接种者中严重不良事件(AEFIs)发生率为11.2%,高于RZV接种者的4.6%;其中致死结局分别占0.5%和0.3%。两种疫苗的大部分ICSRs来源于美国,且ZVL的报告主要集中于2017年之前。在报告病例中,两种疫苗均以女性和60–69岁人群为主,而发生严重AEFIs的患者通常年龄更大。绝大多数AEFIs发生于接种后7天内(高峰在0–2天),且严重事件的发生时间晚于非严重事件。在不良反应类型方面,RZV以短暂的反应原性症状(如发热、疼痛、寒战和头痛)为主;而ZVL则与带状疱疹复发以及神经系统和眼部并发症具有更强的关联性。两种疫苗均未显示与过敏反应或晕厥相关的异常安全信号;然而,在GBS分析中,RZV出现不一致信号,提示需进一步研究其潜在安全性意义。

结论表明,基于VAERS的药物警戒数据,RZV在真实世界中总体安全性良好,但由于数据来源于被动报告系统,无法确立因果关系,研究结果应视为假设生成,需在对照研究中进一步验证。

https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2025.127628

4. 疫苗信任框架:基于混合方法开发用于理解和量化卫生体系与疫苗信任度的工具

本文发表于The Lancet Global Health,旨在开发并验证一套可用于系统理解和量化信任的工具,即“疫苗信任框架”(Vaccine Trust Framework, VTF),以支持疫苗需求促进和公共卫生政策制定。

研究采用探索性序贯混合方法设计,在尼日利亚、肯尼亚和巴基斯坦针对多种疫苗场景(儿童疫苗、HPV疫苗、COVID-19疫苗)开展系统性研究。第一阶段基于民族志研究,通过深度访谈和参与式观察,探讨不同文化背景下的信任构成要素,并构建初步理论框架。第二阶段通过专家研讨和迭代修订,明确信任的四个核心维度:卫生系统承诺(health system promise)、卫生系统实施(health system delivery)、疫苗承诺(vaccine promise)和疫苗接种服务(vaccine delivery),并进一步细化为15个可量化指标。第三阶段在肯尼亚(n=3670)和巴基斯坦(n=3734)开展全国代表性调查,验证性因子分析和逻辑回归等方法检验量表的心理测量学特性,并分析信任水平与疫苗接种行为间的关系。

VTF通过整合民族志研究结果建立,包含四个相互关联的领域——卫生系统承诺、卫生系统实施、疫苗承诺和疫苗接种服务——以及15个可测量维度。VTF在结构效度、内部一致性和跨文化适用性方面均表现良好,各维度的Cronbach’s α系数均大于0.8,表明该框架具有较高信度。调查发现,信任水平与实际疫苗接种行为及意愿显著相关,信任评分与各类疫苗的实际接种状态之间存在一致正向关联。在肯尼亚和巴基斯坦国内也观察到地区间信任水平差异,其分布模式与定性研究中揭示的地方卫生系统和疫苗感知特征高度吻合。

VTF为评估低收入和中等收入国家对卫生系统及疫苗的信任提供了一个经过验证、契合情境的工具。该框架可作为预测工具、干预设计辅助手段,也可嵌入干预项目或监测研究中以量化信任水平。

https://doi.org/10.1016/S2214-109X(25)00245-1

编译整理:朱姿颐 邓天怡

审核校对:李周蓉 刘子祺

排版编辑:李睿彤