研究进展

1. “接力种”策略对改善中国15–18岁女孩HPV疫苗接种延迟及接种率提升的效果评估:一项随机对照试验

本文由南京医科大学吴丹教授等人发表于PLOS Medicine,采用随机对照试验设计,旨在评估“接力种”(pay-it-forward)策略对提升中国 15-18 岁女孩 HPV 疫苗接种率的有效性。研究于2022年7月6日-2023年6月9日在四川省成都市4家社区卫生服务中心(CHC)开展。采用随机抽样方法,纳入居住在服务区域内且未接种HPV疫苗的适龄(15-18岁)女孩。

参与者经电话招募并取得口头知情同意后,在面对面访视中采用密封信封法将参与者随机分配至“接力种”组(n=161)(获47.7美元社区补贴,覆盖第一剂疫苗费用,并可选择资助后续接种者)或对照组(n=160)(按市场价格自费接种)。研究实施严格盲法设计,除分组执行者外,CHC工作人员、接种医师、结局评估员及数据分析人员均对分组情况不知情。主要结局指标为经医疗记录核实的首剂HPV疫苗接种率,数据分析采用意向性治疗(ITT)原则。

结果显示,干预组(接力种组)首剂接种率为34.2%(55/161),显著高于对照组的17.5%(28/160),组间差异具有统计学意义(调整后差异17.9%,95%CI 8.7%–27.0%,P<0.001)。在行为干预层面,接力种组中,67.3%(37/55)的接种者主动为后续接种者书写明信片,70.9%(39/55)的照护者捐款支持下一位女孩接种。成本效果分析表明,干预组人均接种成本(230美元)较对照组(294美元)降低21.7%,具有显著经济优势。

研究表明,“接力种”策略可显著提高中国西部青少年女孩HPV补种接种率,并增强疫苗信心。该模式兼具社会互助性与经济可行性,可作为资源有限地区疫苗补种规划的干预策略。

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004535

2. 美国CDC流感疫苗接种宣传策略凸显疾病减轻信息的传播价值研究

本文发表于 Journal of Health Communication。美国疾控中心(CDC)在2023–2024流感季针对孕妇与家长群体开展流感疫苗接种专项宣传活动,旨在应对该群体流感疫苗接种率下降并纠正公众对流感疫苗效果的认知偏差。研究于2023年6月通过15组焦点小组访谈(9组家长和6组孕妇,共99人)进行了系统的宣传概念预测试,最终确定”Wild to Mild”(从重症到轻症)这一核心宣传概念,以强调疾病的减轻来成功重塑公众对流感疫苗益处的期望。研究采用主题分析法对访谈资料进行编码,重点探究目标人群对流感疫苗的认知特征、信息偏好及行为意向。

研究结果表明,”Wild to Mild”宣传策略能有效促进目标人群对流感疫苗价值的认知转变。定性分析揭示了五个关键主题:首先,在基线认知层面,目标人群对流感及其疫苗的认知受到多重因素影响,包括既往个人或子女的患病经历、新冠疫情的背景效应、对接种时机的困惑,以及普遍存在的疫苗认知误区,这些因素共同导致部分受访者对疾病风险的认知不足和对疫苗效果的质疑。其次,在传播内容评价方面,具有科学数据支撑、人物形象多元化且能引发情感共鸣的传播素材获得更高接受度,而采用恐吓式表达和负面视觉呈现的内容则引发明显抵触情绪,参与者普遍偏好采用理性平和、尊重受众并提供权威信息来源的传播方式。第三,在核心概念理解方面,”Wild to Mild”所强调的”减轻疾病严重程度”这一关键信息被大多数参与者准确理解,这种基于科学证据的表述被认为更符合实际情况,有助于建立对疫苗效果的合理预期。第四,在视觉设计接受度方面,整体设计风格因真实性和色彩运用获得肯定,但部分采用动物隐喻的视觉元素在不同性别和人群中出现理解差异,其中孕妇群体表现出更高的敏感性。最后,在行为引导效果方面,强调自主知情选择和提供可靠信息获取渠道的号召方式更能促进积极行为意向,而带有强制性和紧迫感的表达则可能适得其反。

研究指出,在后疫情时代愈发复杂的疫苗传播环境背景下,基于科学证据强调”病程减轻”效应并融合文化适应性元素的传播策略,可显著提升特定人群的疫苗接种意愿。尽管单一宣传活动对接种率下降趋势的改善效果有限,但加强社区信任建设、整合多渠道形成协同网络及定制化信息推送,能为孕妇及家长群体的疫苗推广策略提供重要参考。

https://doi.org/10.1080/10810730.2025.2453840

3. 慢性病患者接种灭活四价流感疫苗和23价肺炎多糖疫苗的免疫原性和安全性评估

本文发表于Frontiers in Immunology,采用多中心、随机对照、开放标签、非劣效性设计(临床试验注册号:NCT05471531),系统评估了灭活四价流感疫苗(IIV4)和23价肺炎球菌多糖疫苗(PPSV23)疫苗在慢性疾病患者中的免疫原性和安全性。研究于2022-2023年在浙江台州开展,将480名≥60岁受试者随机分配至IIV4与PPSV23联合接种或单独接种组,并按基线健康状况分为慢性病组与健康组。于每次接种前及接种后28天分别采集静脉血标本,检测流感疫苗4种病毒株及23种肺炎球菌血清型的抗体水平,非劣效性界值设定为0.5。

结果显示,43.33%的参与者患有慢性疾病,以高血压(27.29%)、肥胖(7.92%)和糖尿病(5.00%)为主。免疫原性分析显示,接种后28天:流感抗体几何平均滴度(GMT)比值(慢性病组/健康组)在全人群中为1.04–1.37(95%CI下限均>0.5);联合接种人群为1.02–1.39。肺炎球菌抗体几何平均浓度(GMC)比值范围在全人群中为0.87–1.12;联合接种人群为0.97–1.33,均符合非劣效性标准。安全性监测表明,慢性病组与健康组不良事件发生率分别为0.96%与1.47%,均为1级局部反应(注射部位疼痛、红肿),未报告疫苗相关严重不良事件。

研究表明,在60岁以上慢性病人群中,IIV4和PPSV23联合接种可产生与健康人群相当的免疫应答,且具有良好安全性。这一研究结果为慢性病患者实施IIV4和PPSV23联合接种策略提供了循证依据。

*本研究由北京科兴生物制品有限公司资助

https://doi.org/10.3389/fimmu.2025.1624095

4. 提高我国青少年女性人乳头瘤病毒疫苗接种率,助力消除子宫颈癌目标

本研究由徐爱强、杨维中、赵方辉和庞星火发表于《中华预防医学杂志》。研究在回顾全球和我国消除子宫颈癌及HPV疫苗接种工作进展及各地免费接种实践基础上,重点分析提高我国青少年女性HPV疫苗接种率所面临的问题与挑战,有针对性提出相关技术建议,以期助力早日实现消除子宫颈癌的目标。

自2018年WHO首次提出消除子宫颈癌的全球行动倡议以来,HPV疫苗可及性和免疫策略不断优化,大量真实世界研究证实了青少年女性接种HPV疫苗预防子宫颈癌的有效性。此外,将HPV疫苗纳入NIP是提高并保持高水平疫苗接种率最有效的途径。截至2025年5月29日,WHO的194个成员中,147个已将HPV疫苗全面纳入NIP,助力全球HPV疫苗免疫覆盖率的不断提高。

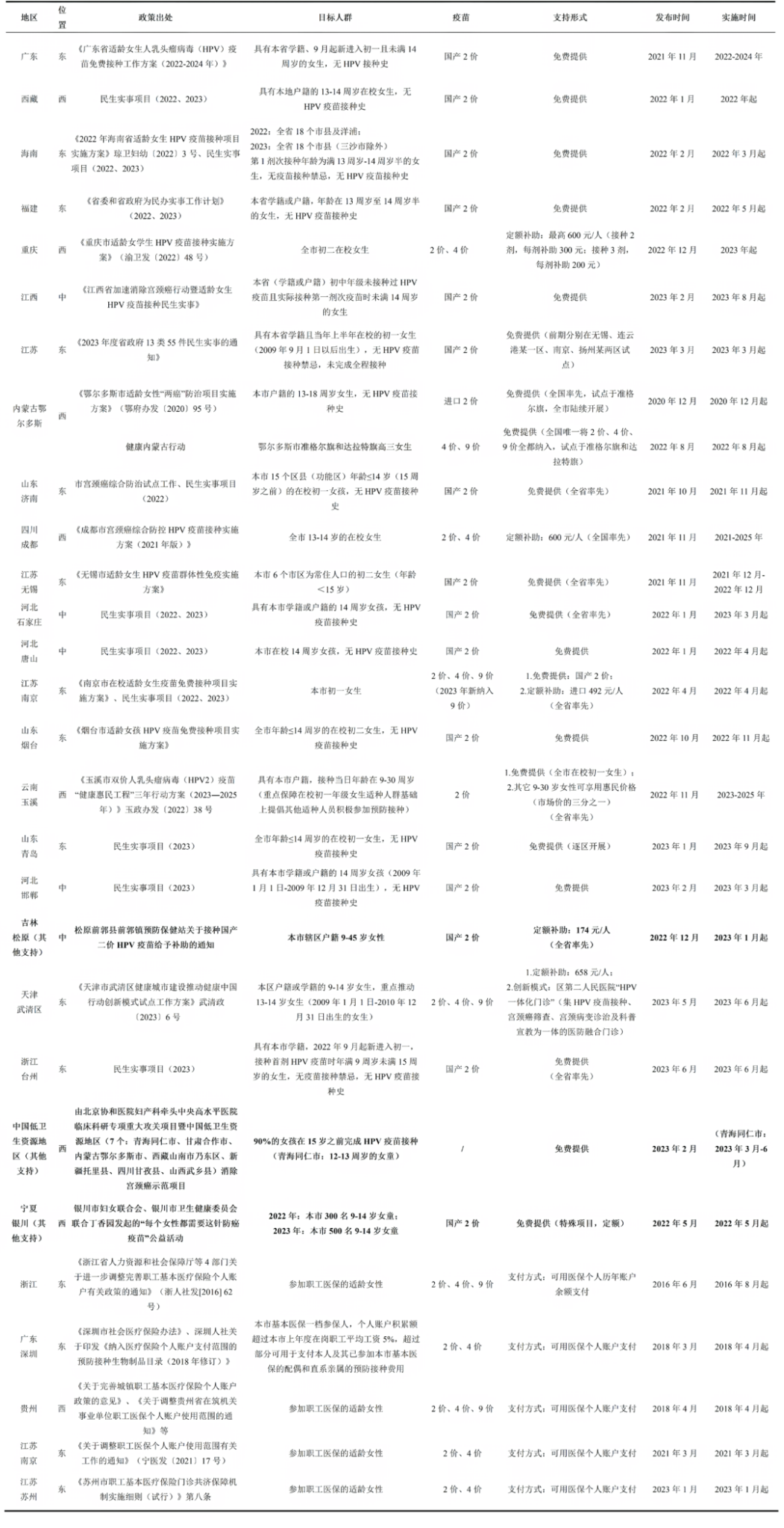

近年来,我国子宫颈癌的诊断和防治得到长足发展,但疾病负担仍然沉重。据估计,2022年我国子宫颈癌年龄标准化发病率为13.83/10万,年龄标准化死亡率为4.54/10万,新增病例占全球近23%,死亡病例约占全球16%,且近些年子宫颈癌的发病率持续增高并呈年轻化趋势。我国政府及其有关部门长期以来高度重视子宫颈癌的防治工作,相继出台多个政策文件推动消除子宫颈癌目标的实现。2021年开始,一些省份和地区的政府部门陆续探索将双价HPV疫苗纳入惠民项目对青少年女性实施免费接种。然而,我国青少年女性HPV疫苗覆盖率仍存在明显地区差异,整体接种水平明显低于全球平均水平,更远低于WHO 2030年接种率目标。

为加速提高我国青少年女性HPV疫苗接种率,研究建议:1)需进一步提高接种HPV疫苗对消除子宫颈癌的公共卫生价值和优先目标的认识,建议进一步动员相关机构以及全社会力量投入到加速消除子宫颈癌的行动之中;2)当前我国HPV疫苗作为非免疫规划实施自愿自费接种难以达到消除子宫颈癌的目标,各地现有“免费接种”项目政策也存有差异,部门间协调与总体投入的可持续性面临严重挑战,建议尽快将青少年女性HPV疫苗的纳入NIP实施“免规接种”;3)目前缺乏全国统一的免费接种实施方案或指导原则,建议制定并持续完善我国青少年女性HPV疫苗接种纳入NIP的接种策略和方案;4)公众对HPV疫苗和消除子宫颈癌的认知不足,建议持续强化公共卫生和临床医学等多专业单位的通力合作,广泛开展消除子宫颈癌和普及HPV疫苗接种的健康教育和科普宣传;5)HPV疫苗接种导致的风险沟通应急预案有待进一步完善,建议强化舆情监测和风险管理。

https://rs.yiigle.com/cmaid/1548355?sessionid=-2103766141

5. 疫苗信息可信度在传统搜索引擎与生成式人工智能对话代理间的比较研究

本文发表于Public Health,采用横断面分析,系统评估了生成式人工智能(Generative AI)与传统搜索引擎在提供疫苗接种信息时的可信度与可读性差异。研究基于既往文献筛选出有关疫苗与疫苗接种的常见问题,并于2023年12月分别通过谷歌(Google)、必应(Bing)、Bard、ChatGPT 3.5/4.0 和 Claude AI进行检索。采用 DISCERN 工具评估信息可信度,并采用 SHeLL 编辑器测量可读性分数。主要结局指标为各问题的平均 DISCERN 得分。

结果显示,在可信度维度方面: DISCERN 各分项中,传统搜索引擎在信息来源的明确性(P<0.0001)、信息时效性说明(P<0.0001)及额外来源提供(P<0.001)方面得分更高;而生成式人工智能在信息相关性(P<0.0001)和整体质量(P<0.05)方面表现更优。在各平台中,Bard 的DISCERN 平均 得分最高(45.6/80),在信息来源提供、平衡性及公正性方面均领先,并被评为总体质量最佳;Claude 得分最低(38.1/80)。在可读性方面,生成式人工智能生成的文本可读性分数普遍高于传统搜索引擎(P<0.001),提示对低识字水平人群可能不够友好。Bing 搜索结果的可读性最佳,而 ChatGPT 3.5 最高,各平台差异显著(P<0.001)。

研究表明,生成式人工智能界面与传统搜索引擎的整体可信度相似,但生成式人工智能界面很少提供高质量信息的来源和外部链接。在目前的形势下,生成式人工智能界面可能会使信息易于阅读且显得可信,而无需提供典型的可信度线索。

#DISCERN工具是一套用于评估健康信息可信度的问题。该工具广泛应用于健康传播,以评估在线健康信息的可信度,通常侧重于治疗方案的呈现。

https://doi.org/10.1016/j.puhe.2025.105876

编译整理:刘子祺 邓天怡

审核校对:李周蓉 刘子祺

排版编辑:李睿彤